|

|

|

|

休息場所 2019/6 |

|

|

解体中の温室 |

|

義父が建てた100㎡の温室の老朽化が始まっていたので解体してもらいました。当然その跡地に雑草が生え出し、さてどうしたものかと思案。

村の皆さんの散歩道に面しているので、休憩いただく場所を造ることにしました。土木作業は初めての経験でした。土間は水をかけると固まる土(まさ王)にしました。そのために周囲を縁石で囲むことになりました。2%の水勾配をつけ、テーブルとベンチは水平にしようとすると、テーブルとベンチには基礎が必要になりました。道から入り易くするのに飛び石を置き、殺風景なら座っていただけないので、周りにサツキを植えました。テーブルの天板は義父の居宅の玄関にあった大理石の沓脱石を解体時に取って置いたものです。テーブルの脚とベンチは最も耐久性がある木材と言われているイペを調達しました。比重は1.0を超える超硬木なので加工には手間取りました。昨年秋に始め、進むにつれドンドンと工事がエスカレートしました。夏に座ってもらうためにパラソルを立てることになり、大理石に穴をあけました。これでやっと終わりです。 |

|

|

大理石の運搬や固まる土の施工は、私達老夫婦には流石に無理で、同居の次男夫婦に手伝ってもらって、おかげ様でやっとでき上がりました。

6月に一応完成しましたが、炎天下ではとても座ってもらえそうにありませので、パラソルを設置し「どうぞご自由にお休み下さい」と 札を立てました。 |

|

|

|

|

|

ゴム鉄砲 2017/10 |

|

|

|

孫にゴム鉄砲を作ってやりました。昔し、割箸を輪ゴムで留めて作りましたが構造が思いだせず、ネットで調べました。するとそこには広大な世界がありました。日本ゴム銃射撃協会なるものがあり競技会も開かれていて、銃はリアルなものや連発式、小さなものから1m程のものなど見きれない程ありました。割り箸で作ろうと思ってた気持ちはどこへやら、気候も良くなったので作ってみるか!と桜材を切り出しました。 設計図はNetで競技用として公開されていたのを使わせてもらいました。 |

|

|

|

|

|

TV台 2017/4 |

長さは2mx40cm t:30mmです。安くしたかったのでゴムの木の集成材を使いました。ウオールナット色のウレタンスプレーで塗装したら集成材のブロックが目立ち、汚い仕上げになり大失敗。剥離するの3日かかりました。次はウレタンのクリアーの上にウオルナット色を吹きました。一見、集成材には見えなくなり、成功! 天板とタテ板はダボでつないでいるだけでシッカリと安定してます。しかし重くて一人では動かせなくなってしまいました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

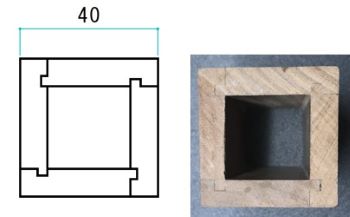

孫の学習机3台目 2017/5 |

|

|

引出しのアラレ組は、檜の小口にオイルが

浸み込みクッキリした模様にはなりませんでした。

でもこれの方が落ち着きがあるかな? |

全体に少し丸味を持たせました |

次男の息子の机。まだ3歳なので使うのは数年先ですが2台目と同時に手掛けました。脚は桜で、原木から厚板に製材する場に次男も居たのですが低学年だったので記憶には無いようです。幕板の外側は桜で内側は檜です。引出しの側板も檜です。 次男の祖父が家を建てる時にこだわった柱材です。家を解体した時に取り置いていました。年輪間隔は1mm程度で、今では入手し難い銘木です。次男が3歳くらいのころ、祖父は彼を連れて喫茶店⇒動物園⇒パチンコ店を巡るのを日課にしていました。次男がパチンコをしないのはその時に飽きるほど経験したからかもしれません。

この度、ひ孫まで引き継がれた木材を使うことができました。いろいろな人の思いがこもった木材で作ることができました。

|

|

|

引き出しの側板は檜です

側面から見るとコントラストが明瞭ですが

前から見ると上図の通りです。

|

天板の伸縮対策は天板と

幕板をコマ止めにしました

|

|

|

|

|

|

|

|

|

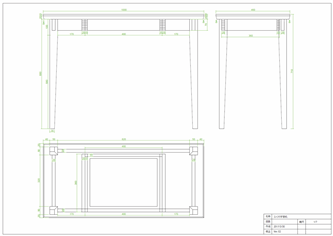

孫の学習机2台目 2017/5 |

|

|

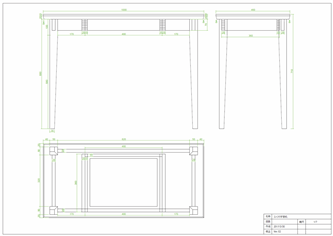

設計図

|

|

長男の娘の机。長男は工業デザイナーなので彼が設計しました。彼が小学生の頃、私の職場の先輩で住職もされていた方の山へ彼と次男を連れて伺いました。その時に桜を伐採して製材所で板にして頂きました。彼は帯鋸盤の鋸刃がエンドレスで出てくるのを不思議に思い「あの刃は何処から出てくるの?」と聞いたのを思い出します。写真はその時の桜材でこの机の脚になっています。幕板と引出しは入浜式塩田で使われていた桜材でこれも頂いたものです。引出しはA3が入る大きなサイズで四方がアラレ組の設計でした。難題は、引出しの前板が傾斜しているので、ネジレがでないようにルーターでアラレ加工する方法が思い浮ばず一時中断しました。ある日フト、2枚の前板を両面テープで仮止めして加工する方法を思いつき難問は解消しました。引出しの組立加工は厚い板ガラス上でネジレをチェックしながら行いました。天板は無垢のブラックチェリーでオイル仕上げです。天板の伸縮を考慮した構造にするために引出しの桟板と天板が数ミリ動くような工夫が必要でした。塗装は彼がしました。

思い出深い材料で、親子合作で孫に引き渡せる机ができたことを大変嬉しく思いました。材木を頂いた方々に感謝します。多くの人の思いがこもったこの机はきっと孫娘を見守ってくれると思います。

|

|

35年ほど前に製材した桜材 t:60mm

脚になりました

|

A3が入る引出し |

|

私の作品より構造がシンプルでスッキリしたフォルムに仕上がりました。

私もデザインには少し自信はあったのですが本職との差を認めざるを得ませんでした。

|

|

|

|

|

|

ベッドのリフォーム 2017/3 |

|

|

バラバラにして塗装を剥がした板と

新作の脚 材木は洋材です

ミルキーホワイトのラッカー仕上げ

|

脚と側板のつなぎはチョット凝った仕口です |

もともとは長女(容子)が小学生の頃だから35年以上前に作ったものです。

ヘッドボードはYookoの文字と四葉のクローバが透かし彫りにしてあり、脚とフレームの接合部は手の込んだ造りになっています。次男の娘(10才)がそれを大変気に入ってくれたのでリメイクすることにしました。孫娘の名前を追加して彫り込むデザインをいろいろ考えましたがどうしてもバランスが悪くなるのが避けられず諦め、そのまま使うことにしました。

接合部は全てバラして塗装をハガし、脚は作り直しました。思いのほか日数がかかってしまいました。新品同様に生まれ変わったベッドを見て孫娘が「容子おばちゃん

キレイに使ったんやなぁ~」と言ったのにはズッコケそうになりました。

久し振りに長女(Yooko)が帰省し、自分のベッドが姪に引き継がれたことを喜んでくれました。作品が世代を超えて引き継がれ、喜ぶ人が増えたことを嬉しく思いました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

箸と箸置き 2014/7 |

|

|

|

学習机で使った桜の残材が沢山出たので、勿体ないので製作しました。

◆箸

長年使っても曲がらないように、材料をナタで裂き、それを手ガンナで加工しました。手間がかかり、材料歩留りは30%程度でした。

◆箸置き

加工の順序がまずく、凹部はノミ→鬼目ヤスリ→ペーパーがけ(#60#120#280)と散々手間がかかってしまい、そのうえ寸法のバラツキが大きく、形が若干不揃いになってしまいました。 ナタで材料を割くと、左図のように使えない材料がたくさん出ました。ここまでする必要があったのか? 今になって思うと自己満足のようにも思います。仕上げは蜜蝋です。

追記:今2018年です。4年使ってますが少しも曲がっていません。やはり裂いた材料は狂いません。法隆寺の柱が狂わないのが理解できました。レベルが違い過ぎますが・・・。 |

|

|

ナタで裂いた桜材。上手く裂けず10本のうち

1~2本しか使える形になりませんでした |

|

|

|

|

|

初めて製作した孫の学習机 2014/6 |

|

|

|

次男の娘の机

◆サイズ

1000x600xh750mm 天板厚30mm

◆塗装

グロスクリアのオイル仕上げ

◆材料

天板はブラックチェリーのハギ板で購入品です。脚は35年ほど前に、山寺の住職をされていた先輩の山の桜を伐採して60mmの板に製材したものです。幕板は70年以上前に入浜式塩田で砂を寄せ集めるために使われていた宮崎産の桜の板です。厚みは異形ですが、無節で素晴らしい木目です。

引出しの側板はヒノキ。底は天井板だった無垢の杉板です。

◆デザイン

シンプルなものが望まれていたので、天板、幕板、脚のそれぞれに傾斜をつけ統一感を出してみました。初めてにしては良くできたと思っています。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|